海洋生物资源又称海洋水产资源。指海洋中蕴藏的经济动物和植物的群体数量,是有生命、能自行增殖和不断更新的海洋资源。其特点是通过生物个体种和种下群的繁殖、发育、生长和新老替代,使资源不断更新,种群不断补充,并通过一定的自我调节能力达到数量相对稳定。

1、海洋生物资源地理分布:

联合国粮农组织统计资料表明:自1938年以来,世界各海区的海洋渔获量比例有了很大变化。首先被开发利用的是北半球(20°N以北)海域,该海域在1938年占世界海洋总渔获量的81%。以后,热带和南半球水域的渔获量迅速提高,由1938年的19%到1980年占总产量的46%。从近岸到深海各带区,则近岸区的渔获量大于其他各区,如1976年海洋生物资源有92%左右捕自仅占有世界海洋面积7.4%的大陆架海域。不同的海域类型渔获量也不同,上升流区的面积最小,但渔业产量却与沿岸区相等。这是由于以摄食浮游生物的鳀鱼等产量极高所致;大洋区面积占90%,鱼产量却极低,主要原因是该区生产金枪鱼等凶猛性大型鱼类,其食物链级次高达5级,因而生态效率低。传统捕捞区在大西洋东北部,西北部和太平洋北部及中西部其面积仅占世界海洋总水体的20%左右,而捕捞量却占世界总渔获量的80%。

每个国家的海洋渔业产量也不同。如1980年,日本最高,为1042万吨;苏联次之,为947万吨;超过200万吨的,有中国、美国、智利、秘鲁、挪威、印度、南朝鲜、丹麦等国;超过100万吨的,有印度尼西亚、菲律宾、泰国、墨西哥、朝鲜、冰岛、加拿大、西班牙、越南等国家。

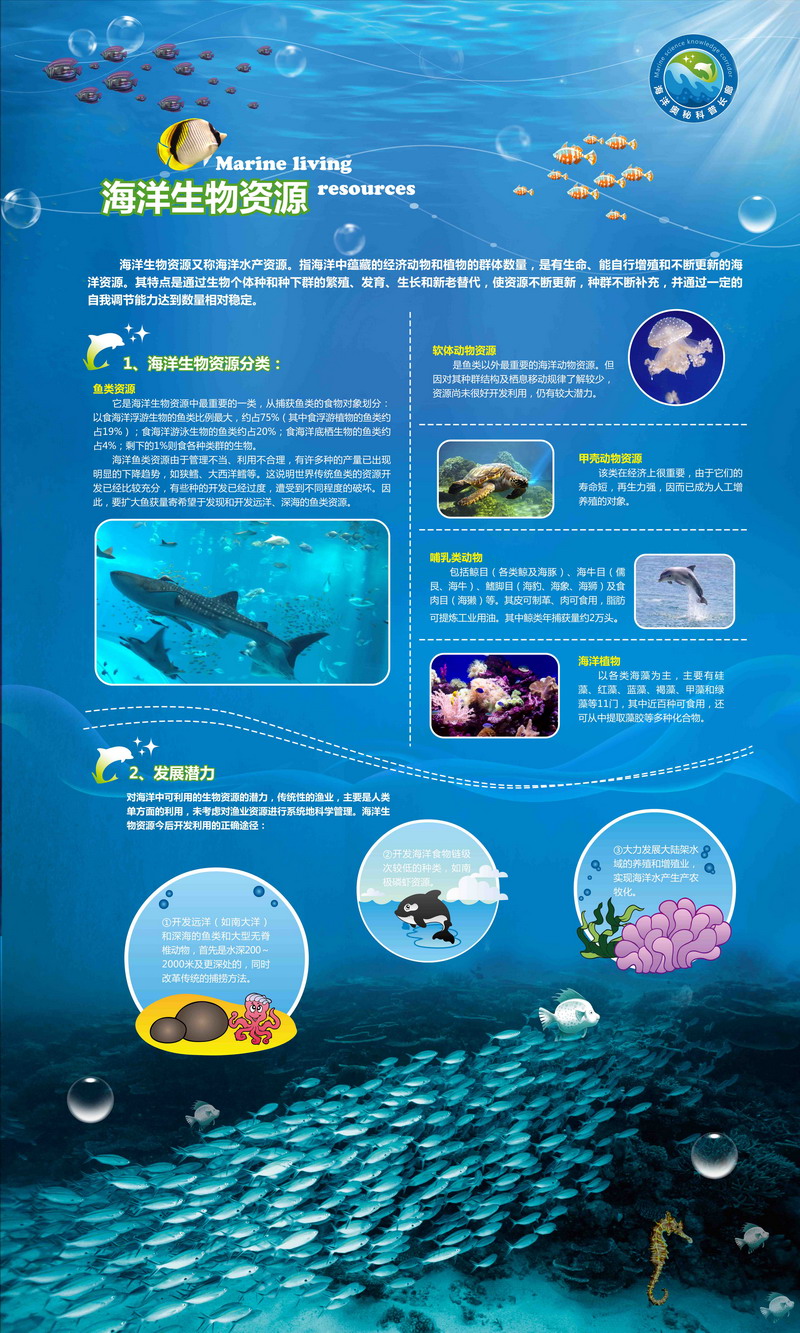

2、海洋生物资源分类:

(1)、鱼类资源

它是海洋生物资源中最重要的一类,从捕获鱼类的食物对象划分:以食海洋浮游生物的鱼类比例最大,约占75%(其中食浮游植物的鱼类约占19%);食海洋游泳生物的鱼类约占20%;食海洋底栖生物的鱼类约占4%;剩下的1%则食各种类群的生物。

海洋鱼类资源由于管理不当、利用不合理,有许多种的产量已出现明显的下降趋势,如狭鳕、大西洋鳕等。这说明世界传统鱼类的资源开发已经比较充分,有些种的开发已经过度,遭受到不同程度的破坏。因此,要扩大鱼获量寄希望于发现和开发远洋、深海的鱼类资源。

(2)、软体动物资源

是鱼类以外最重要的海洋动物资源。但因对其种群结构及栖息移动规律了解较少,资源尚未很好开发利用,仍有较大潜力。

(3)、甲壳动物资源

该类在经济上很重要,由于它们的寿命短,再生力强,因而已成为人工增养殖的对象。

(4)、哺乳类动物

包括鲸目(各类鲸及海豚)、海牛目(儒艮、海牛)、鳍脚目(海豹、海象、海狮)及食肉目(海獭)等。其皮可制革、肉可食用,脂肪可提炼工业用油。其中鲸类年捕获量约2万头

(5)、海洋植物

以各类海藻为主,主要有硅藻、红藻、蓝藻、褐藻、甲藻和绿藻等11门,其中近百种可食用,还可从中提取藻胶等多种化合物。

3、发展潜力

对海洋中可利用的生物资源的潜力,传统性的渔业,主要是人类单方面的利用,未考虑对渔业资源进行系统地科学管理。海洋生物资源今后开发利用的正确途径:

①开发远洋(如南大洋)和深海的鱼类和大型无脊椎动物,首先是水深200~2000米及更深处的,同时改革传统的捕捞方法。

②开发海洋食物链级次较低的种类,如南极磷虾资源。

③大力发展大陆架水域的养殖和增殖业,实现海洋水产生产农牧化。